„Gute Geschichten sind leise, deshalb lauscht man ihnen.“ Georg-Wilhelm Exler

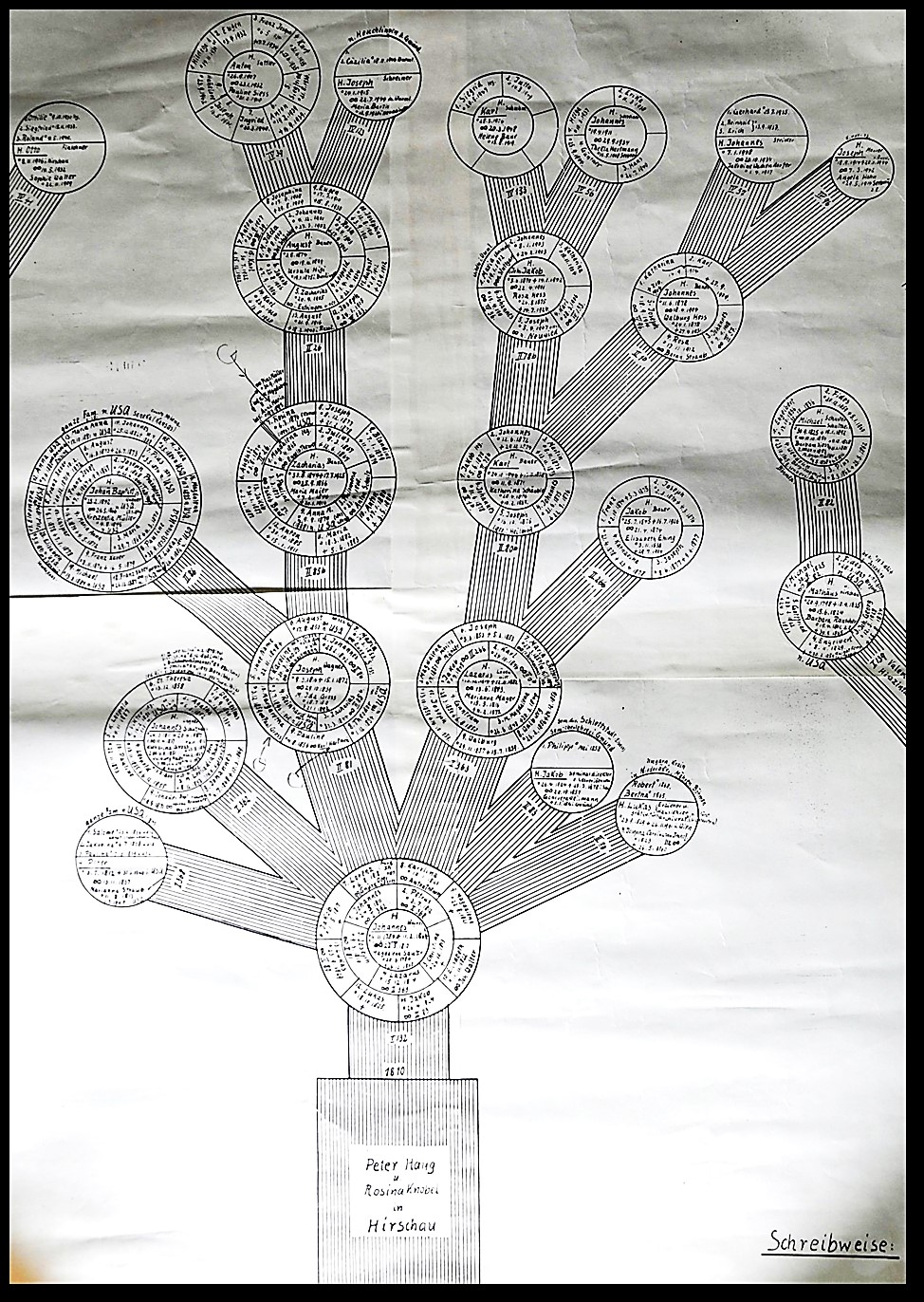

Schon als kleines Kind faszinierten mich die vielen unterschiedlichen Charaktere, die es in meiner großen Familie zu geben schien und deren mütterlicher – evangelischer – Zweig aus der Elbe-Weser-Region in Norddeutschland stammt, während der katholische Zweig in Hirschau bzw. Wurmlingen zwischen Rottenburg und Tübingen verwurzelt ist.

Meine norddeutsche Großmutter Margaretha von Hassel erzählte gern und viel von alten Zeiten, Ereignissen, die in ihrem Leben wichtig gewesen waren oder Menschen, die sie geprägt hatten, und ich lauschte hingerissen ihren mit plattdeutschen Ausdrücken gespickten Geschichten. So wurde mein Interesse an der Familie und später der Familiengeschichte geweckt – das sich zwischenzeitlich zu einer wahren Passion entwickelt hat, denn meine Familien- bzw. Ahnenforschung ist mittlerweile weit mehr als ein Hobby.

Hier möchte ich nun andere an meinen Forschungsergebnissen teilhaben lassen. Aus Gründen der Lesbarkeit verzichte ich weitgehend auf Quellenangaben. Im Original habe ich aber natürlich alles äußerst sorgfältig dokumentiert.

Möglicherweise finden sich so auch weitere Familienangehörige, von denen manche in Bremen und Frankfurt (Familie de Reese) oder sogar in Amerika leben (Familie Lohse, Familie von Hassel, Familie Haug u.a.). Gerne können Interessierte mit mir via Facebook Kontakt aufnehmen.

Den Blog habe ich HUGOs Geschichte(n) genannt, weil sich mein Familienname auf diesen im Mittelalter weit verbreiteten Vornamen zurückführen lässt.

Wurzeln im Schwäbischen – Geschichte des Dorfes Hirschau

Die Vorfahren meiner väterlichen Familie stammen aus dem schwäbischen Hirschau und lassen sich dort bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts zurückverfolgen. Mein direkter Vorfahre Johannes Evangelist Haug wanderte zu Beginn des 19. Jahrhunderts aber in das Nachbardorf Wurmlingen ab, um sich dort zu verehelichen. Darüber werde ich noch berichten.

Sein Heimatort Hirschau liegt je sechs Kilometer von der heutigen Universitätsstadt Tübingen und der Bischofsstadt Rottenburg am Neckar entfernt und wird vom Spitzberg flankiert.

Die ersten Ansiedlungen in der Markung Hirschau entstanden um 200 vor Christus, ein Ur-Dorf dürfte im zweiten bzw. dritten Jahrhundert nach Christus entstanden sein, als sich die Alamannen im Südwesten Deutschlands niederließen, denn die ersten Zeugnisse über die Besiedlung stammen aus der Urnenfelder- und Alamannenzeit. Aus der Römerzeit sind nur spärliche Bruchstücke zu verzeichnen. So vermutet man bei der Ödenburg auf dem Spitzberg Reste eines kleinen römischen Heiligtums, weitere römische Baureste nimmt man an der Gemarkungsgrenze zu Wurmlingen an der Talweitung des Neckars an, ca. 1 km südwestlich von Hirschau. Sehr wahrscheinlich bestanden schon vor der Erbauung des Dorfes einzelne Gehöfte.

Im Jahr 1204 wurde der Herkunftsort der Familie Haug als Hirzouue erstmals in einem Verzeichnis des Zisterzienserklosters Bebenhausen urkundlich erwähnt.

1381 verkaufte Graf Rudolf III. von Hohenberg seine Herrschaft an Herzog Leopold von Österreich, wodurch Hirschau vorderösterreichisch wurde; daher war die Mehrheit der Bevölkerung – im Gegensatz zu Tübingen – überwiegend katholisch.

Im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit war Hirschau übrigens das bevölkerungsreichste Dorf in Niederhohenberg, was zweifellos auf den intensiven Weinbau zurückzuführen ist und zumindest bei einigen Einwohnern zu einem gewissen Wohlstand führte. Im Vergleich zu anderen Dörfern war hier der Anteil der Armen allerdings umso höher.

Bereits für das späte 13. Jahrhundert ist am Spitzberg die Anlage eines Weinbergs in Hirschau nachgewiesen. Einen der frühesten Belege für Weinbau am Spitzberg bietet die hohenbergische Steuerliste aus dem Jahr 1394, worin der Nachbarort Wurmlingen mit 69 Steuerzahlern und einem Gesamtvermögen von 4221 Pfund Heller (lb. hl.) verzeichnet ist.

Im 16. Jahrhundert umfasste der Hirschauer Weinbau eine ca. 280 Morgen große Anbaufläche für Rebsorten wie Sylvaner, Elbling, Trollinger oder Putzscheeren. Neben der Landwirtschaft spielte der Weinbau also eine wichtige Rolle und viele Einwohner Hirschaus werden in den Kirchenbüchern auch als Weinbauern, Wengerter oder Rebmänner bezeichnet. Zeitweise wurden im Dorf bis zu sechs Keltern betrieben, wovon einzig die dem Kloster Kreuzlingen gehörende Riedkelter noch erhalten ist.

Das Dorf

Das Bild des von Weingärten, Baumwiesen und Äckern umgebenen und am Neckar gelegenen Wege- oder Kettendorfes am Fuße des Spitzberges, das im schwäbischen Dialekt Hirschen genannt wird, prägten die mit roten Ziegeln gedeckten Fachwerkbauten, die sich an einer langen, breiten Straße aufreihten, von der kurze Stichstraßen abgingen.

In den meist zweistöckigen Wohnhäusern (die Giebelseite gegen die Straße und der Eingang an der Längsseite), den sogenannten Einhäusern mit Stall und Scheune unter einem Dach, befanden sich über dem Stall die Stube, Kammern und Küche, daneben die Scheuer mit Tenne, Wagenremise und Abort.

Die Häuser hatten seit den Josephinischen Reformen eine Nummer, Straßenbezeichnungen gab es aber noch nicht. Als Lagebezeichnung wurde etwa verwendet: Vor dem Tor, Oben im Dorf, In der Kirchgasse, Mitten im Dorf, Bei der Zehntscheuer, Unten im Dorf, Bei der Kirche, Beim oberen Tor, Auf dem Bühl.

In den kleineren Gassen standen auch eingeschossige Kleinbauernhäuser.

Das zum Bau eines Hauses benötigte Holz erhielt der Bauherr auf Anfrage aus dem Gemeindewald. Es wurde ebenso wie die Bausteine mit Fuhrwerken kostenlos von den Bauern herbeigeschafft. An den Dächern waren hölzerne Dachrinnen angebracht, die das Regenwasser in die Brunnen leiteten. Das Fachwerk wurde durch kräftige Farbe betont (zum Anstreichen der Holzbalken verwendete man frisches Rinderblut) und Ringelfelder mit Kalk geweißelt. Vor dem Haus befand sich die Dunglege. Oft gehörte zu den Hirschauer Häusern ein Obst- und Gemüsegarten.

Im Ort gab es neben dem Mesnerhaus, der Zehntscheuer und mehreren Keltern auch ein Rathaus. Leider brannte es am 5. Dezember 1923 ab, wodurch die Urkunden der vergangenen Jahrhunderte (Ortsarchiv) verloren gingen. Das im Jahre 1793 neu erstellte Gebäude an der Hauptstraße war zuvor „eine Zierde des so prachtvoll an den Fuß der Wurmlinger Kapelle gebetteten Hirschau“ und beherbergte eine Arrestzelle, eine Backküche und die Schule mit einem Klassenzimmer und einem Lehrer (der gleichzeitig Mesmer war), aber zwei Klassen, die abwechselnd vor- und nachmittags unterrichtet wurden.

Das dem Rathaus angeschlossene Backhaus war ein Lehen der Herrschaft Hohenberg, die die „Backkuch und Brot-Taferei“ zu Hirschau von 1483 bis 1775 an Hirschauer Bürger vergab, unter anderem an meinen 1695 geborenen Vorfahren Petrus Haug, der im Jahre 1735 als Lehensnehmer genannt wird.

Das in der „Backkuch“ gebackene Weißbrot war aus Kornmehl, das man neben Gerstenmehl auch zur Herstellung von Schwarzbrot verwendete. Den Seilzopf, ein beliebtes Feiertagsbackwerk, und Kuchen gab es nur an Feiertagen. An Arbeitstagen aßen die Menschen morgens Suppe oder Milch, in die Schwarzbrot eingebrockt wurde. Das Vormittagsvesper bestand aus einem Stück Schwarzbrot und Äpfeln, wobei die Erntezeit und die „Heuet“ eine Ausnahme machten. Sonntags gab es zum Mittagessen Suppe und etwas Fleisch, an den übrigen Wochentagen kamen Kartoffelschnitz, Kraut, Knöpfle oder Spätzle auf den Tisch. Nachmittags versperte man trockenes Brot und trank Most dazu. Während der Ernte und auch im Heuet wurde beim Vesper Quark (Weißkäse) aufs Brot gestrichen. Zum Trinken nahm man Most in Steinkrügen mit auf die Felder und Wiesen. Abends gab es Milchsuppe (g’standne Milch), in die man wieder Schwarzbrot einbrockte.

Eine Mauer um das Dorf ist auf historischen Karten Hirschaus nicht zu erkennen, eingefasst war es aber wohl von einem sogenannten Etterzaun, einem Holzzaun also, in dem mehrere Tore erforderlich waren. Möglicherweise umgaben auch Wälle und verschiedenen Gräben und Hecken (der „biologische Stacheldraht des Mittelalters“) das Dorf, die aber eher dazu gedacht waren, das Wild und Räuber abzuhalten als eine größere Zahl bewaffneter Feinde.

Am Ortsausgang Richtung Wurmlingen stand ein großes, im Untergeschoss massives Torhaus (Oberes Tor), und auch in Richtung Tübingen musste man am Ortsausgang ein Torhaus (Tübinger oder Unteres Tor) passieren. Die Tore werden 1445, 1485, 1667 und 1715 genannt, außerdem wird in einem Fischwasser-Brief aus dem Jahr 1667 ein Torhaus erwähnt. Die Außenseite des Tübinger Tors schmückte ein Relief mit dem österreichischen Doppeladler, der Torbogen bestand aus behauenen Steinen und war so hoch, dass ein beladener Heu- oder Erntewagen passieren konnte. Die Toräcker weisen noch heute auf die ehemaligen Tore hin.

Hirschau gehörte kirchlich teils zu den Pfarreien Sülchen (Rottenburg), teils zur Pfarrei auf dem Wurmlinger Berg. Seit 1461 war es eine selbständige Pfarrei, der alle Einwohner zugewiesen wurden. Das Patronat lag beim Kloster Kreuzlingen am Bodensee und bis zur Säkularisation wurde die Seelsorge von Geistlichen des Klosters Kreuzlingen wahrgenommen.

1360/1396 wurde die Wallfahrtskapelle Zu unserer lieben Frau im Holderbusch und St. Urban erbaut, die im 15. Jahrhundert errichtete Pfarrkirche St. Ägidius ersetzte diese aber 1434. Der (schiefe Wehr)Turm der Dorfkirche diente den Menschen in Kriegszeiten übrigens als Bergfried. 1780 wurde dem Turm ein vierseitiger Helm aufgesetzt. Eine Statue des Kirchenpatrons stammt aus der Zeit um 1500. Der Heilige Ägidius, ein griechischer Kaufmann, Abt eines Klosters in Südfrankreich und einer der Vierzehn Nothelfer, war im Mittelalter sehr populär. Im Chor, an den Seitenaltären und an den Seitenwänden befinden sich noch heute weitere Heiligenfiguren.

Pomper

Brach im Ort ein Brand aus, wurde durch das Läuten der Kirchenglocken Feueralarm ausgelöst. Mit Feuereimern, die auf dem Rathaus aufbewahrt wurden, eilten die Dorfbewohner (Männer wie Frauen) zum Brandplatz und bildeten von dort bis zu den Brunnen eine lange Kette, in der sie die vollen Feuereimer von Hand zu Hand reichten. Buttenträger trugen das Wasser in Butten zum Brandplatz. Buttenträger waren eientlich die Arbeiter, die bei der Weinlese das Lesegut in einem Behälter (der Butte) auf dem Rücken trugen. Diese hatten ein Volumen von rund 60 bis 80 Liter und werden noch heute im Steillagenweinbau eingesetzt. Früher waren Butten aus Holz oder Weidengeflecht, später aus Blech oder Aluminium. Diese Behälter wurden aber nicht nur zur Traubenlese gebraucht, sondern auch für den Werkzeugtransport (Hacken, Schaufeln, Sicheln) und wurden außerdem eingesetzt, um abgeschwemmte Erde zurück zu tragen oder Unkräuter und Rebentriebe als Viehfutter mitzunehmen.

Im 19. Jahrhundert gab es dann eine organisierte Feuerwehr im Dorf und bis 1860 wurden die Feuerwehrmänner als Pomper bezeichnet.

Ein Spital gab es in Hirschau nicht. Der Oberamtsarzt und der Oberamtswundarzt waren für die Behandlung der Dorfbewohner zuständig und damit auch Armenärzte.

Wichtig für das Dorfleben war auch das seit mindestens 1334 bestehende Wirtshaus (Taverne), in dem sich die Hirschauer trafen (nach dem Lagerbuch der Pflege Roseck wurde 1743 von der Hirschauer Wirtschaft ein jährliches Taverngeld für Wein und Bier erhoben). Aus vorderösterreichischen Regierungsakten geht hervor, dass am 19. Mai 1792 das Gesuch des Fidel Werz, der um Genehmigung zur Errichtung einer Bräustatt bat, bewilligt wurde. Die Bierbrauerei von Fidel Werz prosperierte trotz des Hirschauer Weinbaues.

An der Hirschauer Friedhofskapelle St. Urban steht heute ein Steinkreuz, das wohl mit einem Sühnevertrag von 1514 in Zusammenhang gebracht werden kann. Der durch eine österreichische Kommission in Rottenburg vermittelte Vertrag vom August 1514 bezüglich des schon länger zurückliegenden Totschlags an Hans Rümein in Hirschau bestimmte, dass die elf Täter 50 Messen durch 20 Priester lesen lassen, am Bußtag barfuß, in schwarzen Klagkappen gehüllt an der Grabprozession teilnehmen und sich kreuzweise auf das Grab legen sollten. Zusätzlich hatten sie ein steinernes Kreuz an einem Standort nach Wahl der Hinterbliebenen aufzustellen (vermutlich eines der noch vorhandenen Kreuze), außerdem drei beglaubigte Wallfahrten nach Einsiedeln, Stams und Ötting zu unternehmen. An die Hinterbliebenen mussten sie 100 rheinische Gulden zahlen, an die Obrigkeit 40. Sie erhielten außerdem zwischen zwei und vier Jahren Ortsverbot.

Der Sühnevertrag von 1514 könnte sich allerdings auch auf ein weiteres erhaltenes Sandsteinkreuz im Oberen Gewann mitten im Acker zwischen zwei Feldern auf einem kleinem unbebauten Zwickel, südlich der Wurmlinger Kapelle beziehen. Vor der Flurbereinigung führte am Kreuzäcker ein Fußweg vorbei, der sogenannte „Fußweg nach dem oberen Gewand“. Die Oberamtsbeschreibung von 1899 erwähnt den Fußweg südwestlich von Hirschau zwischen oberem Gewand und Romboscher. Zwar verbergen sich etliche Kreuze in Wiesen, nur selten steht aber ein Steinkreuz mitten auf bewirtschafteter Fläche, was ein Hinweis auf einen ehemaligen Weg ist.

Schulgeschichte

Die Schulgeschichte begann in Hirschau eigentlich erst mit der Reform der österreichischen Kaiserin Maria Theresia 1774, die wollte, dass „jedermann die Gelegenheit verschafft werde, sich die Grundsätze des Christentums so wie die Pflicht seines künftigen Berufs als Bürger des Staats in der zarten Jugend bey zu legen“. Die Schulpflicht (die in Württemberg im Übrigen schon seit 1559 bestanden hatte!) galt nun für sechs- bis zwölfjährige Jungen und Mädchen gleichermaßen und bestand das ganze Jahr über. Der Schulbesuch wurde jetzt jedoch kontrolliert und die Nichtbefolgung der Schulpflicht durch Geldstrafen oder öffentliche Arbeiten sanktioniert. Für die Kinder bedeutete dies eine Entlastung von der Arbeit in der Landwirtschaft, doch den Eltern fehlten die Arbeitskräfte, weshalb sie von der Durchsetzung der Schulpflicht nur wenig begeistert waren.

Nach dem Ende der Schulzeit mussten die Jugendlichen bis zur Vollendung des zwanzigsten Lebensjahres sonntags nach dem Gottesdienst an Wiederholungsstunden teilnehmen. Der Unterricht diente allerdings in erster Linie der religiösen Unterweisung und wurde daher von der katholischen Kirche organisiert. Neben dem Katechismus standen aber auch Lesen, Schreiben und Rechnen auf dem Stundenplan. Wer über diese Fertigkeiten verfügte, konnte eine Funktion in der obrigkeitlichen Verwaltung einnehmen. Allerdings stellte ein Oberamtmann nach einer Schulvisitation fest: „Mit besonderem Mißvergnügen haben wir uns vortragen lassen, daß die Schule zu Hirschau in einem sehr schlechten Zustand sey“. Viele Hirschauer Kinder hatten keinen Schulabschluss, wurden sie doch als Arbeitskräfte in der Landwirtschaft benötigt, und auch die sonntäglichen Wiederholungsstunden fanden nicht statt. Während des Sommers wurde die Schulpflicht auf drei Tage reduziert.

An dieser Stelle folgt nun zunächst ein Artikel von Barbara Kink zur Ernährung in der frühen Neuzeit, den ich leicht bearbeitet habe. Vieles von dem, was Kink ausführt, traf sicherlich auch auf die Bevölkerung Hirschaus zu.

„Qualität, Quantität und Zusammensetzung der Nahrung war im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit vor allem eine Frage der sozialen Zugehörigkeit. Der kirchliche Kalender strukturierte die Essgewohnheiten für alle Bevölkerungsschichten. Sozial schwache Schichten hatten aufgrund der für Nahrungsmittel aufzubringenden Kosten oftmals Schwierigkeiten, sich angemessen zu versorgen. Durch das Witterungsgeschehen und Naturkatastrophen ausgelöste Hungerkrisen führten immer wieder zu Unterversorgung. Die jahrhundertelang nur wenig veränderten Ernährungsgewohnheiten wandelten sich erst seit dem Ende des 18. Jahrhunderts und im Zuge der einsetzenden Industrialisierung. [] Ernährungsgewohnheiten von nicht industrialisierten und traditionellen agrarischen Gesellschaften weisen ein hohes Maß an Beharrungsvermögen auf. Dennoch hatten regionale Besonderheiten des Anbaus von Feldfrüchten und der Viehhaltung Einfluss auf die Ernährung. Abgesehen von einigen regionalen Besonderheiten […] orientierten sich Ernährungsmuster vor allem an den spezifischen Boden- und Klimagegebenheiten einer Region und nicht an Grenzen. Eine weitere Tatsache, die für das Mittelalter und die Frühe Neuzeit generell gilt, ist: Weniger regionale als soziale Zugehörigkeiten entschieden über die Zusammensetzung, Qualität und Quantität der Nahrung, die auf den Tisch kam. […] Der überwiegende Teil der Bevölkerung ernährte sich von den landwirtschaftlichen Erzeugnissen, die jeweils jahreszeitlich und lokal verfügbar waren. Getreide war der wichtigste Kalorienlieferant und wurde in Form von Brot, einer Vielzahl von Mehlspeisen („Küchel“ und „Nudeln“) sowie Getreidebreien konsumiert. Dabei wurden in Bayern vor allem die weniger anspruchsvollen Getreidesorten Roggen (Korn), Dinkel (Feesen oder Kern) und Gerste angebaut und verzehrt. Gegessen wurde das ganze Korn. Stark ausgesiebte Feinmehlprodukte aus dem sog. Mundmehl wie Weißbrot, Semmeln oder süßes Feingebäck waren den adeligen und wohlhabenderen städtischen Konsumentenkreisen vorbehalten. Während der immer wieder auftretenden Hungerkrisen wurde das Brot mit gemahlenen Kastanien, Wurzeln, Rüben und kleingeheckseltem Stroh gestreckt. Neben dem „täglich Brot“ bzw. Getreide war es vor allem das durch Milchsäuregärung relativ einfach zu konservierende Sauerkraut, das als Vitamin-C-Spender eine wichtige Bedeutung in der Ernährung besaß. Die Weißkrautpflanzen, die bereits seit der Bronzezeit nachweisbar sind, zog man zunächst im Wurzgarten und pflanzte sie dann auf den zu den Dörfern gehörigen Krautgärten aus. Hans Sachs (1494-1576) schrieb 1560: „Bayerland hat die freyheit, isst kraut mit Löffeln alle zeit, all tag zwey kraut, mach ein jahr siben hundert kraut, darzu dreißig.“ […] Erbsen (Arbes), Linsen und Rettich gehörten zu den weit verbreiteten Gemüsesorten. Verschiedene Kohl- und Rübengemüse wie Lauch, gelbe Rüben, Kürbisse, Gurken, Fenchel und Linsen wurden von der Bevölkerung in ihren Hausgärten angebaut. Eine weitere Konservierungsmethode, die im Mittelalter neben der Milchsäuregärung angewendet wurde, war das Trocknen von Lebensmitteln (dies etwa im Fall [von Fisch]), das Räuchern (z. B. beim Schinken), das Dörren von Obst (Äpfel, Birnen, Weinbeeren), das Einsalzen bzw. das Pökeln von Fleisch, das Einlegen von Obst in Form von Kompotten oder das Beizen in Essig oder Wein. Der Fleischkonsum der Menschen war im Lauf des Mittelalters größeren Schwankungen ausgesetzt und hing nicht zuletzt mit der Entwicklung der Bevölkerungszahlen zusammen. So geht man bei den entsprechend niedrigen Bevölkerungszahlen im frühen Mittelalter und nach den großen Pestwellen im 14. Jahrhundert von einem relativ hohen Fleischkonsum (von bis zu durchschnittlich 100 kg Fleisch im Jahr pro Kopf) der Bevölkerung aus. Dies gilt jedoch nur für kurze zeitliche Phasen und war zudem regional begrenzt. Der Befund wird gestützt durch Quellen, die das Nahrungsmittelangebot in spätmittelalterlichen Spitälern wiedergeben. Bevorzugt konsumiert wurde fettes Schweinefleisch, das man dem mageren Rindfleisch vorzog, wobei das ganze Tier samt Innereien und dem […] beliebten „Kesselfleisch“ Verwendung fand. Auch Hühner, Gänse, Lämmer und heimische Fischarten waren beliebte Nahrungsmittel. Tierisches Eiweiß in Form von Milch und Milchprodukten wie Rahm, Butter, Butterschmalz, Rührmilch und Topfen wurde vergleichsweise wenig konsumiert. Käse kam in Form von Frischkäse auf den Tisch. Als ernährungsphysiologisch äußerst wertvoll wurden generell alle Fett- bzw. Kalorienträger betrachtet. Der Schmalztopf war der wie ein Augapfel gehütete Schatz des Haushalts.

Insbesondere die Ressource Wald besaß eine wichtige Bedeutung als Nahrungsmittelspender. Man bezog Eicheln zur Schweinedechel (dazu trieb man die Tiere in den Wald zur Weide), Bucheckern, Pilze, Nüsse und Beeren aus ihm. Die freie Nutzung der Wälder und der Fischfang in den Gewässern bot denn auch immer wieder Konfliktstoff und war oftmals Ausgangspunkt lokaler bäuerlicher Erhebungen. Nur widerwillig nahm man hin, dass Wildschweine, Hirsche und Rehe eine reine Herrenspeise sein sollten. Auch Wachteln, Sperlinge, Reiher, Kraniche, Fasane und Rebhühner bereicherten die gehobenen Speisetafeln. Während man im bäuerlichen Milieu mit den Fischarten aus den heimischen Gewässern wie Hausen oder Forellen Vorlieb nehmen musste, waren Hecht, Aal und Barsch meist Herrenspeisen in der Fastenzeit.

Aus dem Hausgarten bezog man Kräuter wie Petersilie, Schnittlauch oder Liebstöckel. Dennoch war der bäuerliche Haushalt nicht autark, sondern auf den Ankauf verschiedener Lebensmittel wie Salz angewiesen. Der herrschaftlichen Küche waren meist die extrem teuren, da aus fernen Ländern importierten Gewürze wie Pfeffer, Safran oder Zimt vorbehalten.

Der Obstgarten lieferte je nach Saison die unterschiedlichsten Früchte, wobei Zwetschgen, Kirschen, Schlehen, Äpfel, Quitten und Birnen breite Verwendung fanden. […] Auch das Beerenobst wie Blaubeeren, Erdbeeren, Brombeeren und Himbeeren wurden frisch konsumiert, während Weintrauben in der Regel in Form von Wein genossen wurden. Auf die gehobene Tafel kamen importierte Früchte wie Feigen, Datteln, Limonen oder Pomeranzen. Gesüßt wurde in der Regel mit Honig; der enorm teure Zucker blieb den kapitalkräftigen Schichten vorbehalten.

Seit etwa dem 16. Jahrhundert setzte sich der uns heute geläufige Dreierrhythmus in der Nahrungsaufnahme durch (Frühstück, Mittag- und Abendessen) und löste die mittelalterliche Zweimahlzeitenordnung (Morgen- und Nachtimbiss) ab. Dies bedeutete in der Regel ein relativ karges Frühstück, ein reichhaltiges Mittagessen um die zeitlich je nach Jahreszeit schwankende Tagesmitte herum – die Einführung eines einheitlichen und genormten 24-Stunden-Tages erfolgte erst im 19. Jahrhundert – und ein Abendessen. Oftmals wurde zwischen den Mahlzeiten Brot gegessen.

Reichhaltiger war das Nahrungsmittelangebot zu agrarischen Spitzenzeiten gemäß dem Grundsatz nach 2. Thess. 3,10: „Wer arbeitet, soll auch essen“. […]

Erst mit der […] nur zögerlich und punktuell einsetzenden Industrialisierung, mit den somit verbesserten Transportmöglichkeiten und Anbaumethoden änderten sich die Ernährungsgepflogenheiten langsam. Einen großen Einschnitt bildete etwa die Einführung und Durchsetzung der Kartoffel im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts, die rasch eine zentrale Rolle in der Lebensmittelversorgung einnahm.

„Schmalhans“ war in der Regel Küchenmeister. Mittelalterliche Skelettfunde dokumentieren in vielfältiger Weise die Folgen von Mangelernährung. Die Ernährungssituation vorindustrieller, vorwiegend agrarisch geprägter Gesellschaften war vom Ernteertrag abhängig.

Die sog. Kleine Eiszeit beeinträchtigte vom 14. bis 19. Jahrhundert den Anbau von Nahrungsmitteln phasenweise beträchtlich. Insbesondere das 14. Jahrhundert gilt aufgrund der sich verschlechternden klimatischen Bedingungen als Krisenjahrhundert. Aber auch das Spannungsverhältnis zwischen wachsender Bevölkerung und gleichbleibendem Ernteertrag hatte enormen Einfluss auf den Nahrungsmittelspielraum. Neben den vielen lokalen Hungerzeiten […] trafen die Hungerkrisen der 1570er und 1690er Jahre nahezu [ganz Süddeutschland].

Wie Wilhelm Abel (1904-1985) und Ernest Labrousse (1895-1988) nachweisen konnten, sank im 16. Jahrhundert die Kaufkraft aufgrund des stetigen Bevölkerungsanstiegs, mit dem die agrarische Produktion nicht mithalten konnte. In der Regel entschied das jeweilige Witterungsgeschehen, ob das nächste Jahr ein mageres oder fettes wurde. Die vielen Witterungsbeobachtungen durch Lostage (also Tage, die für das zukünftige Wettergeschehen als wichtig und prognostizierend empfunden wurden) und das flehentliche Bitten um das „täglich Brot“ sind Ergebnis der Erfahrungen des Hungers, die fast jede Generation machen musste. Nicht nur Witterungsunbilden wie ein zu nasses oder zu kaltes Frühjahr, zu trockene Sommer oder Hagelschauer, auch Verwüstungen durch adelige Treibjagden oder Kriege reduzierten die Ernteerträge. Die immer wiederkehrenden Hungerkrisen trafen vor allem jene Schichten existentiell, die mangels bebaubarem Grund und Boden auf den Zukauf von Nahrungsmittel angewiesen waren. Zyklische Hungerkrisen des „alten Typs“ (type ancien) – gekennzeichnet durch die „große Teuerung“ der Lebensmittel – gehörten bis Mitte des 19. Jahrhunderts zum Erfahrungshorizont der Menschen. Erst verbesserte Transport- und Anbaubedingungen verminderten das Auftreten von regionalen Hungerkrisen. Die letzten großen Hungerkrisen […] waren die aufgrund von Missernten ausgelösten (nahezu gesamteuropäischen) Hungerjahre 1771/72 und schließlich die im Gefolge der napoleonischen Kriege auftretende Hungersnot von 1817. Erhöhte Mortalitätsraten, das Anwachsen des Bettels und schließlich Hungerrevolten erforderten immer wieder obrigkeitliches Handeln und Fürsorgemaßnahmen, da Hunger auch zur Triebfeder revolutionärer Aktionen […] werden konnte.

Der kirchliche Kalender und die beiden großen Fastenzeiten vor den kirchlichen Hochfesten Weihnachten und Ostern strukturierten die Nahrungsgewohnheiten der gesamten Bevölkerung. Die Einhaltung der Fastengebote, insbesondere jene, die den Fleischkonsum betrafen, dürften für den überwiegenden Teil der Bevölkerung kein allzu großes Problem gewesen sein, da Fleisch wenn überhaupt nur an Festtagen auf den Tisch kam. Grundsätzlich fleischlos waren ungefähr 150 Tage im Jahr, nämlich der Freitag, der Samstag und in manchen Regionen auch der Mittwoch. Längere Abstinenz von fleischlichen Genüssen bedeuteten die vorösterliche 40-tägige Fastenzeit, die drei Bitttage vor Christi Himmelfahrt, die sog. vier Quatember und die Vorabende der großen Heiligenfeste. Vor den Fastenzeiten war es – soweit möglich – üblich, noch einmal über die Stränge zu schlagen, wie dies beispielsweise bei Fastnachtsfeiern und beim Reichen der Martinigans üblich war. Während der Fastenzeit wurde auf klösterlichen und adeligen Tafeln als Fleisch-Ersatz eine reichhaltige Auswahl an Fischen, Schnecken, Fröschen oder Bibern gereicht. Auch die exklusiven Mandeln und Reis galten in der Neuzeit als beliebte adelige Fastenspeisen. Viele religiöse Festtermine (z. B. St. Martin, St. Nikolaus) erinnerten die Begüterten an das Gebot der christlichen Nächstenliebe und mahnten zum Teilen.

Mehrere Heischetermine im Jahr – die meisten in der kalten, dunklen Jahreszeit wie etwa Allerseelen oder die Klöpfelnächte – boten den dörflichen und städtischen Unterschichten die Möglichkeit, durch sanktionierten Bettel ihren schmalen Speiseplan aufzubessern.

Im Zusammenhang mit dem kirchlichen Festkalender standen auch jahreszeitlich gebundene Speisen wie Ostereier, Fastenbrezen, Krapfen, Seelenzöpferl oder Gebildebrote wie Christstollen. Alle kirchlichen Hochfeste und auch Feste im individuellen Lebenslauf zeichneten sich aus durch üppige, fleischhaltige und fette Nahrung (z. B. Schmalznudeln). Das gemeinschaftliche Essen galt als zentraler Festbestandteil.

Ernährung eignete sich in besonderer Weise zur Demonstration des sozialen Status. Die Art und Weise der Nahrungsaufnahme – also wer welche Nahrungsmittel mit welcher kultureller Technik und in welchem sozialen Raum aß – erfüllte seit jeher nicht nur physiologisch-reproduktive Funktionen, sondern war hervorragend dazu geeignet, ständische Exklusivität zu demonstrieren. Vor allem das Essen in größerer Gemeinschaft diente nicht nur der Sättigung und der Deckung des täglichen Kalorienbedarfs, sondern war integraler Bestandteil adeligen Repräsentationsbedürfnisses. Insbesondere zu Festzeiten bogen sich die Tafeln, nicht zuletzt, um den sozialen Anspruch und die ökonomische Leistungskraft des Gastgebers drastisch deutlich zu machen. Insbesondere die raffinierte Art der Zubereitung und Würzung mit importierten Gewürzen, die Reichhaltigkeit und die Exklusivität entfaltete eine starke Barrierewirkung. Auch die Verfeinerung der Tischsitten als ein zentraler Aspekt im Prozess der Zivilisation war Ausdruck eines erfolgreichen sozialen Distanzierungsprozesses. Dem individuellen Essbereich mit eigenem Glas, Besteck und Teller im Rahmen der gehobenen Tafel stand die gemeinsam benutzte Schüssel der unteren Schichten gegenüber. Die ständischen Oberschichten verfügten zudem über Genussmittel wie besondere alkoholische Getränke und seit etwa dem späten 17. Jahrhundert über die extrem teuren und exklusiven Importwaren Kaffee, Tee, Tabak, Zucker und Schokolade. Alkohol wurde in Form von teuren ausländischen Weinen und Likören konsumiert, in der einfachen Bevölkerung zunächst in Form von Wein, dem aber das Bier seit dem 16. Jahrhundert den Rang ablief.

Während dem Hochadel zunehmend Probleme in Form der klassischen Zivilisationskrankheiten wie Gicht, Rheuma und Fettleibigkeit erwuchsen, produzierte die Ernährung der unteren Schichten Mangelkrankheiten und Phantasien vom Schlaraffenland, in dem einem die Würste in den Mund wuchsen und der süße Brei schier nie ausging.“[

Barbara Kink, Ernährung (Spätmittelalter/Frühe Neuzeit) https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Ern%C3%A4hrung_(Sp%C3%A4tmittelalter/Fr%C3%BChe_Neuzeit)#Quellen?action=history?action=history (10.02.2019)

Landwirtschaft in Hirschau

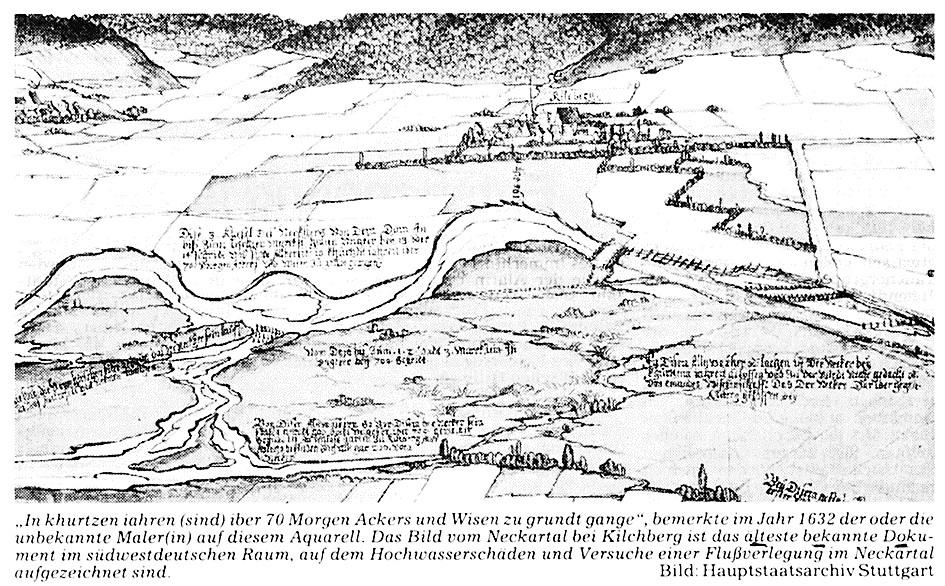

Hirschau war wie bereits erwähnt umgeben von Feldern, Wiesen, Wäldern und terrassenartig angelegten Weingärten, Gärten, „Holze“ und dem Neckar, der bei Hochwasser (1734, 1739, 1744, 1778, 1824, 1849, 1851, 1872 und 1880) zwischen Bühl und Hirschau über die Ufer trat und letztere oft erheblich beschädigte. „Unter samentlichen 236 3/4 J[auchert] Wiesen ist keine welche nicht dem wüttenden Neckarfluß der vüberschwemmung und hinwegreisung unterworfen und zwar solchergestalten, daß vielmalen nicht nur das Heu hinweggeflözet sondern das Graß dergestallten mit kis und wüst überschüttet wird und es vile Mühe und gelt kostet, solche wieder nutzbar herzustellen.“

Selbst wenn die Hirschauer die angerichteten Schäden sofort wieder ausbesserten, hatten die Überschwemmungen mehrjährige Ernteausfälle zur Folge – wirkliche Katastrophen.

Der Neckar bedrohte aber nicht nur regelmäßig Äcker und Wiesen, er setzte manchmal selbst das Dorf unter Wasser, was die Gemeinde zum Schuldenmachen zwang und die Bürger zu Frondiensten. Zeit und Geld fehlten dann auf den eigenen Feldern. Wiederholt überschwemmte also das Hochwasser Wiesen und Felder, und auch der Ort selbst wurde dadurch in Mitleidenschaft gezogen.

Zwischen Rottenburg und Tübingen waren früher keine Brücken vorhanden: Die auf dem rechten Neckarufer liegenden Wiesen und Felder erreichte man nur durch eine Furt (vor der man beim Kiesgraben Hufeisen von „völlistragern“ fand, denn man nutzte Maultiere (= Felleisenträger) zum Transport verschiedener Lasten; der Neckar bot vor allem Kies für den Hausbau). Der Fluss änderte häufig seinen Lauf und floss bald an Kiebingen und Bühl, bald näher an Hirschau vorbei, bis ihm durch den vorderösterreichischen „Robotabilizions Hoff Commissarij“, Landvogt und tatkräftigen Reformer Franz Anton Plank (auch: Blanc) zwischen 1779 und 1786 durch Grabung eines Kanals auf den Markungen Kiebingen, Bühl und Hirschau eine gerade Richtung gegeben wurde.

Als Robotabilizions Hoff Commissar war Plank auch für die Frondienste der Untertanen zuständig: Im ersten Teil des Wortes steckt das slawische robat für Frondienste, das althochdeutsche bill steht für Recht. Plank amtierte von 1778 bis 1787 in Rottenburg, wollte die Frondienste in Frucht- und Geldabgaben umwandeln und ließ in der ganzen Grafschaft Hohenberg Chausseen anlegen. Nach der Flußregulierung wurden 500 Morgen Feld, die vor dem Bau des neuen Flussbettes öde lagen, urbar gemacht.

Auf dem Neckar wurden auch Tannenlangholz und Schnittwaren geflößt – jährlich passierten 150 bis 200 Flöße das Gebiet. Als Gebühr für das zweitägige Anliegen eines Floßes am Hirschauer Neckarufer erhielten die Fischer vom Floßherrn zwei Bretter. Am 26. Oktober 1899 soll das letzte Floß Hirschau passiert haben.

Die in der Talsohle wie die auf dem Neckarkies liegenden Äcker wurden in Dreifelderwirtschaft bebaut. Das Getreide wurde meist mit der Sichel, später mit der Sense geschnitten (der Schnittlohn für einen Morgen betrug an Geld 3 Gulden, ½ Laib Brot und 1 Maß Wein oder Most) und mit dem Dreschflegel gedroschen.

Für die Hirschauer Bauern bestand der Zwang, ihr Getreide in der auf der linken Neckarseite befindlichen Distelmühle in Rottenburg oder in den beiden Rottenburger Stadtmühlen bzw. der Oberen Mühle mahlen zu lassen. Verfehlungen gegen diese Anordnungen wurden streng bestraft.

Zwar war in den Wäldern das Dürrholzlesen amtlich gestattet, artete aber zeitweilig bedenklich aus: mit Beil und Axt zogen die Leute aus und fällten nach Belieben Nadel- oder Laubholz. Daher wurden Verbote erlassen und spezielle „Holztäg“ angesetzt. Zur Gewinnung von Streulaub für die Viehställe waren besondere Laubtage angesetzt.

Auch ein Steinbruch wurde bei Hirschau betrieben

Bevölkerung

Im Jahr 1394 lebten 378 Menschen in Hirschau. Ob damals schon Haugs dort wohnten, ist nicht erwiesen, aber denkbar, denn die Steuerliste von 1394, die den Besitz jedes Steuernden einschließlich Hausrat in Pfund Heller und gleichzeitig Namen und Berufe mehrerer Einwohner angibt, nennt auch „Haintz Hug (60)“.

Auf die Steuerlisten aus dem späten 15. und frühen 16. Jahrhundert, die eine systematische, flächendeckende Steuererhebung belegen, folgten mehr oder weniger umfassende Herdstättenlisten. Für einzelne Orte finden sich die Steuerpflichtigen hier für ihre Häuser bzw. Herdstätten mit dem jeweiligen Steuerbetrag aufgelistet.

Besondere Anlässe bedingten gelegentlich eine außerordentliche Steuer: Die Türkengefahr beispielsweise führte zwischen 1542 und 1545 zu umfassenden Türkenschatzungen, einer Vermögenssteuer. Steuerlisten bieten mit den Namen der Steuerpflichtigen und deren Vermögensschätzung eine erste historische Bestandsaufnahme der Bevölkerung. Mit ihren repräsentativen Daten und Namen für die Haushaltsvorstände ermöglichen die Erhebungen als serielle Quellen verwaltungs- wie wirtschaftsgeschichtliche Auswertungen ebenso wie demographische Forschungen und sozialgeschichtliche Analysen. Vor allem sind sie wegen ihres frühen Namenmaterials von Familienforschern und Ortshistorikern gefragt.

Einer Steueraufnahme aus dem Jahr 1680, die die steuerpflichtigen Bauern und Handwerker, außerdem die Pferde- und Viehzahl sowie die Anzahl der Hofstätten nennt, kann man entnehmen, dass Hirschau damals 91 Steuerpflichtige in 70 Wohnungen (darunter 15 Witwen und Waisen, 1 Metzger, 1 Schneider, 3 Weber und 1 Küfer) sowie zwei leere Hofstätten im Dorf aufwies. Zu diesen Steuerpflichtigen gehörte auch mein 1654 geborener direkter Vorfahr Hans Georg Haug genannt Hans Jerg.

Meist waren die Handwerker im Ort arme Leute, ihre Kleidung wurde aus Flachs, Leinen oder Wolle und gegebenenfalls Leder gefertigt. Völlig mittellose Menschen trugen Lumpen.

Der Unterschied zwischen ganzen und halben Bauern ist nicht bekannt; die Pferdebesitzer werden „Bauern“, die anderen „Söldner“ genannt; so fallen unter die Abteilung „Bauern“ nur die zehn Besitzer der insgesamt 23 vorhandenen Pferde – die zu den fast täglich anfallenden Frondiensten benötigt wurden, denn die Untertanen aller hohenbergischen Dörfer mussten der Herrschaft „ungemessene und tägliche Frohn“ leisten, zu den herrschaftlichen Bauarbeiten alles Notwendige herbeischaffen und zudem noch von jedem Roß 10 Kreuzer, von jedem Tagelöhner 6 und von jeder Witwe 3 Kreuzer bezahlen. Die Gemeinde hatte neun Pflüge, die Viehzahl betrug 110 Kühe, 52 Schafe. An Schulden hatte die Gemeinde (inclusive der Privatleute) 4571 fl. 53 Kreuzer.

Steuern, Abgaben und Frondienste

Die Steuerzahlungen der Dorfbewohner standen den vorderösterreichischen Herren zu, ebenso generell Frevel (Bußen, die von der niederen Gerichtsbarkeit verhängt wurden, etwa nach Schlägereien oder anderen geringfügigen Anlässen) sowie das Fall- und Hauptrecht (also die Abgabe des besten Stück Viehs, die beim Tod eines Abhängigen fällig wurde).

Die Hirschauer Ortsuntertanen mussten an die Herrschaft Hohenberg den Heuzehnten abführen und noch verschiedene Hand- und Fuhrfronen ausführen (im Falle eines großen Heuvorrates waren die Kiebinger und Wurmlinger Bauern zu Hilfeleistungen verpflichtet). Im Jahr 1619 mussten die Hirschauer beispielsweise zehn Morgen Wiesen für die Hohenberger mähen und dörren (Hirschau und Wurmlingen mussten auch wechselweise 15 Morgen Wiesen im Burkenlehen (Burgalai) mähen und dörren).

Im Burgalai, einem ehemals waldigen Gebiet zwischen Wurmlingen und Kiebingen, war übrigens der Legende nach ein Geist beheimatet, der bei Einbruch der Dunkelheit unfolgsame Kinder in den Wald verschleppte, sie kräftig malträtierte und zudem sein Unwesen im Gebiet des Burgalai trieb. Dieser Geist wird uns im Zusammenhang mit meinem Urgroßvater Jakob Haug aus Wurmlingen noch begegnen.

Der Zehnte war eine Grund und Boden belastende Abgabe an die Kirche, ein Kloster oder einen weltlichen Herrn. Es bestand ein großer Zehnt (zu dem vor allem Wein, Roggen, Dinkel und Hafer gehörten), ein kleiner Zehnt (Erbsen, Linsen, Kraut und Rüben, aber auch Flachs und Hanf) und der Blutzehnt (der Zehnte von neugeborenen Tieren wie z.B. Ferkeln).

Zur Aufnahme der Zehntfrüchte diente die Hirschauer Zehntscheuer, in deren Innern sich vier Stockwerke für die Lagerung der Zehntfrüchte und eine kleine Stube für den Zehntknecht befanden.

Zur Erhebung des Zehnten bestellten die Zehntherren einen Zehntknecht, der z.B. beim Fruchtzehnten die Garben auf dem Feld vor dem Aufladen auf den Wagen auszuzählen hatte. Von allen Einkünften (Fruchtzehnt (Getreide), Heu- und Kleinzehnt) bis zu den Eiern mussten die Hirschauer Abgaben an die Landesherren entrichten, was der in Hirschau ansäßige Zehnt-Inspektor kontrollierte und überwachte. Steuern und Abgaben wurden aus dem Hohenbergischen an die österreichischen Stände zu Ehingen übergeben. Die Steuern und Abgaben wurden von den vorderösterreichischen Ständen, welche zu Ehingen zusammenkamen und wozu Städte und Ortschaften (z.B. Hirschau) der Grafschaft Hohenberg ihre Abgeordneten bestimmten, beraten und umgelegt.

Die Grafschaft Hohenberg galt bis ins 16. Jahrhundert gemeinhin als fruchtbar: „Die vilgemelte herrschaft Hohenberg hat ain ansehnlich schön und guet einkommen und sonderlich an wein, allerley getraidt und weisaten.“ (weisaten = Geschenk, Abgaben von Untergebenen)

Neben Wein wurde Dinkel, Roggen, etwas Weizen, besonders aber Gerste angebaut. Die Hirschauer lebten von der Landwirtschaft, von Weinbau (bereits im Jahr 1299 wird ein Weinberg „Costenzer“ erwähnt), Forstwirtschaf, Viehhaltung und Fischfang. Der fürstliche Fiskus vergab die Gewässer, Wälder und Mühlen als Lehen. Das Fischrecht (auch auf dem Neckar) hatten die Hohenberger inne, welches sie an Rottenburger Familien vergaben. Von 1445 bis 1715 hatte unter anderem auch die Rottenburger Familie Haug ein Fischwasser als Lehen.

In einem Fischwasserbrief aus dem Jahr 1667 wurde das Fischwasserlehen neben dem Schultheißen von Hirschau auch meinem direkten Vorfahren Hans Jerg Haug verliehen. Laut dem Lehensbrief musste er „allezeit gehorsamst seinen Zins zahlen“.

Die Bauernbefreiung (die Ablösung der persönlichen Fronen und Lasten sowie die Umwandlung des lehnpflichtigen bäuerlichen Besitzes in frei verfügbares Eigentum) war für die Bauern langfristig der wichtigste Schritt auf dem Weg zu einer Verbesserung der Lebensverhältnisse. Einen ersten Versuch dazu unternahm schon Maria Theresia und unter ihrem Sohn Joseph II. sollte Landvogt Franz Anton Blank 1784 den „Robot“ aufheben. Unter Robot versteht man Frondienste für die Herrschaft, für die die Fronpflichtigen 6 kr für den Mann und 3 kr für die Frau erhielten oder eine „Ergötzlichkeit“ in Form von Brot und Wein.

Doch Blank scheiterte: Obwohl in Hirschau, Wurmlingen und Hailfingen alle Fronpflichtigen einverstanden waren, verwarfen vier weitere Gemeinden den Vorschlag, vermutlich aus Misstrauen oder blindem Gehorsam gegen die frühere Obrigkeit. „Denn so albern ist der Bauer, daß er auch eine alte Last für eine alte Gerechtigkeit ansieht.“ Die Hirschauer gehörten nicht zu diesen „albernen Bauern“, und die anderen waren wohl nicht dumm, sondern nur aus Unerfahrenheit gegen den Reformer. Die persönliche Leibeigenschaft wurde erst 1817 in der sogenannten württembergischen „Bauernbefreiung“ aufgehoben, doch die vollständige Aufhebung der feudalen Lasten scheiterte zunächst am Widerstand der Zehntberechtigten, was als eine der Ursachen der Revolution 1848 anzusehen ist.

Das Ablösungsgesetz vom 14. April 1848 sah eine Entschädigung in 18facher Höhe des durchschnittlichen Jahresertrags vor, die Ablösungsschuld sollte in 16 Jahren getilgt werden.

In Hirschau waren die Zehntberechtigten die Staatsfinanzverwaltung, die Pfarrei Hirschau, Ignaz und Franz Gauger in Kiebingen, die Heiligenpflege Kiebingen, Joseph Friedrich und Wendelin Knobel in Hirschau, die Pfarrei Kilchberg, der Freiherr von Münch, Johann Heinrich Heckmann in Tübingen (Lamm) und die Universität Freiburg. Betroffen waren 69 Zehntpflichtige mit insgesamt 290 Morgen Land. Von dem Angebot machten 65 Hirschauer Gebrauch, zwei wollten lieber in Naturalien ablösen und zwei waren gegen die Ablösung.

Die Umwandlung des bäuerlichen Besitzes in frei verfügbares Eigentum und außerdem die Reformen in der Landwirtschaft gehörte zu den wichtigsten Voraussetzungen für die allmähliche Verbesserung der materiellen Lage der Dorfbevölkerung.

Mehrmals gab es in Hirschau, das in einer klimatischen Grenzzone lag, zwischen dem 17. und dem 19. Jahrhundert große Missernten und gravierende Weinbergschäden durch tierische und pflanzliche Schädlinge, durch Kälte und Schnee, Frühjahrsfröste, Frühnebel und Wolkenbrüche, die für die Weingärtner wirtschaftlich von großem Nachteil waren, da der Weinbau für sie eine wichtige, manchmal sogar die einzige Einnahmequelle darstellte. Immer wieder bauten Wengerter mit den selbstbehauenen Steinen die Weinbergmauern mühsam wieder auf, wenn Schneeschmelze oder Wolkenbrüche dieselben einstürzen ließen.

Die überwiegende Zahl der Weinbaubetriebe war sehr klein und die Hirschauer Winzer gehörten wie die der umliegenden Dörfer meist den unteren Einkommensschichten an. Einen sehr schlechten Weinherbst gab es beispielsweise 1789. Während des strengen Winters 1788/89 erfroren eine Menge Reben, Obstbäume und selbst Waldbäume. Mehrere Gewitter brachten Hagel und Überschwemmungen des Neckars. Der Sommer war kühl und regnerisch, so dass Wein und Obst nicht gediehen. Die Schuld an den schlechten Weinjahren wurde auch dem schlechten Verhalten der Menschen oder der sittlichen Verwahrlosung zugeschrieben, denn Aberglaube war weit verbreitet. Selbst der heilige Urban, der Patron der Weingärtner, wurde von diesen als Schuldiger verdächtigt.

Die Hirschauer waren aber nicht nur vom den Alltag bestimmenden Wetter betroffen, sondern auch von politische Ereignissen wie dem Bauernkrieg: am 5. Mai 1525 schlug Truchseß Georg von Waldburg, der Bauernjörg genannte Feldherr des Schwäbischen Bundes, am Fuße des Wurmlinger Berges sein „veldleger Hirsee“ auf, da „das kriegsfolkh [den eiligen Zug vom Hegau nach Württemberg] des harten tags zuvor ser beklagt, die ryter nit beschlagen und die fusknecht kain geld gehapt und on das nit mer haben wellen ziehen“ – die Erholungspause war somit den meuternden Soldaten geschuldet, doch Hirschau und Wurmlingen wurden während der fünf Tage, in denen das Heer dort lagerte, „sehr geschädigt und verderbt“ und mussten nach Abzug desselben sogar noch die Brandschatzungen zahlen.

Auch die Glaubensspaltung (Reformation) und die Hexenverfolgungen betrafen Hirschau: „In Rottenburg am Neckar […] sind [zwischen 1596 und 1601] Hexen ([15 davon] aus Hirsau) […] zuerst enthauptet, danach verbrannt worden.“ Die Vorwürfe lauteten auf Viehzauber und Schaden an Menschen. Aufgrund von Worten, Wesen oder Verhalten verdächtigte, diffamierte und denunzierte Frauen hatten unter Verhaftung, Verhör, Verfemung und Folterqualen sowie psychischem Terror zu leiden (s.u.).

Der Dreißigjährige Krieg schließlich hinterließ ebenfalls Spuren in Hirschau: Am Spitzberg existieren noch Überreste der sogenannten Schwedenschanze, die an die Kampfhandlungen erinnert – der Berg ist hier mehrmals durchschnitten, einige Gräben sind noch sichtbar. Von hier aus sollen die Schweden die Wurmlinger Kapelle beschossen haben.

Hirschau wurde im Lauf des Krieges mehrfach geplündert: 1639 notierte der Pfarrer, dass kein Zehnter zu bekommen sei, „den man vor einem jahr wegen unsicherheit der soldaten nit hat könen ausseen“ – die Bauern hatten sich möglicherweise nicht auf die Felder getraut, einige hatten sich gar ins „unkatholische“ Tübingen geflüchtet und noch lange nach dem Krieg lagen Äcker und Weinberge brach. Der Schaden, den Hirschau im Dreißigjährigen Krieg erlitt, betrug 14.421 Gulden.

Ob manch Hirschauer in der Folge seine Heimat ebenso verließ wie etliche Gomaringer, weil er dort nicht mehr genug zum Leben fand oder ihn Hungersnöte in die Fremde trieb, muss noch erforscht werden. Manch ein Bewohner der Gegend jedenfalls versucht sein Glück offenbar im Elsass, wo nach dem Dreißigjährigen Krieg ganze Dörfer entvölkert waren und wo die Obrigkeit den Einwanderern Steuerfreiheit, Haus und Land versprach.

Die Pest

In Rottenburg wütete 1635 überdies die Pest und raffte auch einen großen Teil der Hirschauer Bevölkerung dahin: laut Totenregister starben an dieser Seuche zwischen 1635 und 1638 insgesamt 314 Einwohner. Auch in den folgenden Jahren starben noch weitere Hirschauer: 1635 (123), 1636 (45), 1637 (56) und 1638 (90). Allein die 123 Toten des Jahres 1635 machten in etwa ein Viertel der Einwohner aus.

Die übrigen Einwohner verließen größtenteils den Ort, um den Peinigungen der wilden Kriegsscharen zu entgehen. Es ist bezeichnend, dass im ganzen Jahr 1635 nur sieben Ehen geschlossen wurden. Weitere Kriege zwischen Österreich und Frankreich und schließlich die napoleonischen Kriege folgten.

Die schweren Kriegszeiten, Überschwemmungen und häufige Missernten steigerten das Elend vieler Einwohner, die – ebenso wie die Gemeinde als solche – „entsetzlich verschuldet“[ waren, und die wirtschaftliche Not ließ die armen Leute betteln. Für arme Dorfbewohner, die ihr Brennholz nicht kaufen konnten, wurden von der Gemeindeverwaltung Holzlesescheine ausgestellt und beim Metzelsuppenessen fertigte man extra sogenannte Bettelwürste für die Armen. Mittellosen Familien wurden kostenlos Wohnungen zur Verfügung gestellt – die erste soziale Einrichtung der Gemeinde war das zweistöckige Gemeindearmenhaus am Kreuzlinger Weg, in dem drei bis vier arme Familien untergebracht waren.

Noch im 16. Jahrhundert galt die Herrschaft Hohenberg als fruchtbare Grafschaft, die ihren Besitzern reiche Abgaben abwarf. Als Teil Vorderösterreichs entwickelten sich die Dörfer der Grafschaft nach 1600 aber kaum. Einer der Gründe für die Stagnation der einst blühenden Grafschaft war die schlechte Verkehrslage, die für Hirschau in seiner Randlage besonders ungünstig war. Die alten Verkehrswege von Rottenburg nach Tübingen und Stuttgart verliefen über Wurmlingen ins Ammertal oder rechts des Neckars. Um eine bessere Anbindung an den größeren Markt zu bekommen, schlossen Tübingen und Hirschau am 25. September 1514 einen Vertrag, „einen durchgenden understeinten farweg zu machen“: Die Straße führte direkt unter dem Spitzberg entlang und sollte das ganze Jahr befahrbar sein, hatte aber lediglich lokale Bedeutung. Ein „Rittweg”, 400 bis 500 Meter südlich vom Ortskern Hirschaus zum Fuß der Ödenburg ziehend, scheint bereits am Ende des Mittelalters vorübergehend eine Verbindung zwischen Rottenburg und Tübingen hergestellt zu haben.

Alle Wege wurden im übrigen zu Fuß zurückgelegt, selbst Strecken bis zu 20 km waren keine Seltenheit.

Eine Brücke über den Neckar zwischen Tübingen und Rottenburg gab es nicht, nur einen Steg und die Furt zu den Grundstücken auf der anderen Seite des Neckars. Der Weg nach Wurmlingen und Rottenburg war somit die wichtigste Verbindung nach außen.

Es gab auch keine einheitlichen Maße und Gewichte, was den Waren- und Wirtschaftsaustausch erschwerte.

Da also die wirtschaftliche Entwicklung Hirschaus an Hohenberg gebunden war, bedingte die Verschlechterung dessen wirtschaftlicher Lage auch die von Hirschau, und die Verkehrsverhältnisse verschlechterten sich durch den Bau der Straße von Stuttgart über Tübingen und Hechingen in die Schweiz im 18. Jahrhundert weiter.

Verwaltung

Im Ort gab es einen von der Obrigkeit eingesetzten Schultheißen, der einerseits die Herrschaft vertrat, andererseits Organ der Gemeinde war, und seit dem Spätmittelalter ein Ortsgericht. Mit dem Gemeinderat übte es die niedere Gerichtsbarkeit aus. 1820 gehörten dem Gemeinderat und Bürgerausschuss beispielsweise Valentin und Jakob Haug an.

Darüber hinaus gab es einen Nebenzoller und den oben erwähnten Zehnt-Inspektor. Gemeinderat und Bürgerschaft in Hirschau beschlossen jedes Jahr gemeinsam den Beginn der Traubenlese, den der Polizeidiener anschließend ausschellen und anschießen musste. Zwei von der Gemeinde bezahlte Wengertschützen bewachten die Weingärten. Während der Lese war mit dem sogenannten Scharwächter auch nachts eine Wache aufgestellt.

Viel Freude bereitete den jungen Hirschauern während der Lese offenbar das Schießen mit Pistolen in den Weingärten.

Die Zeit des Pressens der Trauben wurde unter den Weingärtnern verlost. Auch bei Nacht erfolgten die Vorbereitungen und das Pressen der Trauben. Ein Kelternknecht besorgte die Traubenpresse in der Kelter. Zu den letzten Kelternknechten gehörte unter anderem Matthäus Haug, der ein Neffe meines direkten Vorfahren Petrus Haug war.

Der Zehnt-Inspektor überwachte beispielsweise, dass der Wein sofort gekeltert und verkauft bzw. beim Feudalherrn gelagert wurde. Auswärtige Weinhändler, Wirte und Privatpersonen kauften den neuen Hirschauer Wein, der lange Zeit zu den besten in der Umgebung zählte. Während des Herbstes kamen auch viele Besucher nach Hirschau, um in den Wirtschaften den bekannten und beliebten Neuen Hirschauer zu verkosten.

Laut den vorderösterreichischen Regierungsakten begann man 1756/57 verschiedene Weingärten in Ackerland umzuwandeln. Dieselben lagen größtenteils am Fuße des Spitzberges. Viele Weingärten wurden als Obst-, Kraut- oder Gemüsegarten benützt, später wurden niedrigere Lagen auch mit Hopfen und Klee bepflanzt.

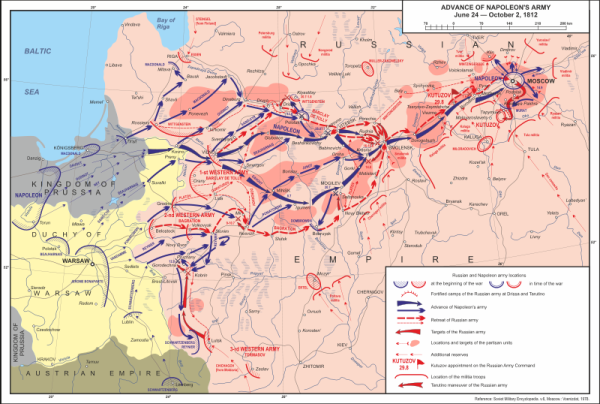

Bis Ende des 19. Jahrhunderts verdoppelte sich die Einwohnerzahl Hirschaus auf 843 im Jahr 1880. Mit dem Reichsdeputationshauptschluss und dem Preßburger Frieden von 1805, in dessen Folge es zu einer territorialen Revolution kam, musste Österreich die Grafschaft Hohenberg an das Herzogtum Württemberg abtreten; zwei Jahre später wurde das nun württembergische Hirschau dem Oberamt Rottenburg zugeordnet. 1806 kam Hirschau als Teil der Grafschaft Hohenberg von Vorderösterreich an das neu geschaffene, zuvor protestantische Königreich Württemberg. Dies war vom württembergischen König Friedrich mit der Teilnahme an den napoleonischen Kriegen teuer erkauft und traf vor allem die Neuwürttemberger hart, die vorher vom Militärdienst verschont waren. Rücksichtslos wurden nun Soldaten rekrutiert.

Als Herzog Friedrich II. am 1. Januar 1806 die Königswürde annahm bestanden die württembergischen Truppen nur aus drei Kavallerie-Regimentern, elf selbständigen Infanterie-Bataillonen und drei Artillerie-Kompanien sowie den kleinen Garde- und Garnisonseinheiten auf den Festungen und den Resten des Kapregiments in Asien. Die Mitgliedschaft im Rheinbund verpflichtete den König zur Stellung von 12.000 Mann. Die Teilnahme an den Napoleonischen Kriegen und den Befreiungskriegen erforderte immer wieder die Aufstellung neuer Truppenteile.

Die Rekrutierung der Mannschaften war geregelt durch das Militär-Conskriptions-Gesetz vom 6. August 1806 (mit vielen Ausnahmen) bzw. die Militär-Konskriptionsordnung vom 20. August 1809, die keine Ausnahmen mehr zuließ. Die Bataillone und Regimenter wurden zunächst weiter nach ihren Inhabern benannt. Durch eine Königliche Order vom 26. Mai 1811 trat an Stelle der Bezeichnung nach dem Regimentsinhaber eine durchgehende Nummerierung: „Alle Linien-Regimenter der Cavallerie und Infanterie, ausgenommen die, so Prinzen des Königl. Hauses zu Chefs haben, werden nicht mehr die Namen des Proprietairs führen, sondern nach Nummern folgendermaßen benannt werden.“

Die napoleonische Mediatisierung und ihre Auswirkungen auf Baden und Württemberg

Die Zukunft der Staaten Baden und Württemberg sowie der hohenzollerischen Fürstentümer war kurz vor dem Ausbruch der Französischen Revolution nicht vorherzusehen gewesen. Das politisch und territorial zersplitterte Gefüge des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation aus geistlichen Herrschaften, der Ritterschaft und den Reichsstädten, war seit geraumer Zeit von den Aufklärern kritisiert worden. Kleine und kleinste Territorien, wirtschaftliche Schwäche und altständische Elemente widersprachen dem modern aufklärerischen Geist. Aber erst nach der Französischen Revolution, den verlorenen Kriegen gegen das revolutionäre Frankreich und unter dem Druck Napoleons wurde das Heilige Römische Reich Deutscher Nation zerschlagen – es verschwand innerhalb weniger Jahre von der politischen Landkarte und wurde durch die beiden Flächenstaaten Baden und Württemberg sowie Hohenzollern ersetzt, das seine Weiterexistenz der napoleonischen Gunst verdankte. Eine geschickte Politik – der rechtzeitige Anschluss an (bzw. bei seiner sich abzeichnenden militärischen Niederlage der rechtzeitige Abfall von) Napoleon sicherte den Fürsten die Macht.

Zwischen 1800 und 1810 erzwang Napoleon durch den Reichsdeputationshauptschluss (1803), den Preßburger Frieden (1805) und die Rheinbundakte (1806) die Neuordnung Deutschlands, doch die französischen Ziele waren schon vorher deutlich geworden: Die von Frankreich besetzten deutschen linksrheinischen Gebiete sollten dauerhaft an Frankreich fallen und der Rhein als französische Ostgrenze festgeschrieben werden. Die deutschen Fürsten, die ihre Gebiete links des Rheins verloren (z.B. Württemberg) sollten mit Gebieten innerhalb des Reichs entschädigt werden. Dabei kam vor allem kirchlicher Besitz in Frage, den es zu säkularisieren galt, aber auch kleinere weltliche Gebiete – allen voran die Reichsstädte. Der Reichsdeputationshauptschluss fixierte dabei den ersten Schritt der territorialen Neuordnung Deutschlands, indem fast alle geistlichen Herrschaftsgebiete, 41 Reichsstädte und die rechtsrheinischen Gebiete der Kurpfalz unter den großen Territorialstaaten aufgeteilt wurden. Die alten Herrschaftsgebiete wurden säkularisiert bzw. mediatisiert, verloren also Besitz und Herrschaft. Baden und Württemberg profitierten bereits von diesem ersten Schritt in beträchtlichem Ausmaß: So erhielt Baden die Gebiete der bayerischen Kurpfalz mit Mannheim und Heidelberg, den territorialen Besitz des Bistums Konstanz sowie Teile der Bistümer Straßburg, Speyer und Basel. Große Gebietsteile der Reichsabteien, darunter Salem, sowie die Reichsstädte Offenburg, Gengenbach, Zell am Harmersbach, Überlingen oder Pfullendorf. Das der Fläche nach deutlich vergrößerte, aber noch immer territorial zersplitterte Baden wurde gleichzeitig zum Kurfürstentum erhoben.

Württemberg schnitt in dieser ersten Phase der territorialen Arrondierung bescheidener ab, erhielt aber als Kompensation für seine linksrheinischen Besitzungen ansehnliche geistliche Territorien wie Ellwangen, Zwiefalten und Schöntal. Zahlreiche Reichsstädte folgten: Aalen, Reutlingen, Weil der Stadt, Esslingen, Rottweil, Giengen, Heilbronn, Gmünd und Hall. Das große Gebiet der Reichsstadt Ulm, schon länger im Fokus der württembergischen Expansionsbestrebungen, fiel hingegen vorerst an Bayern. Wie Baden erlangte auch Württemberg den Stand eines Kurfürstentums. Beide Herrscher sicherten nun durch Allianzen mit Frankreich ihren neuen Besitzstand und konnten ihn sogar noch vergrößern. Mit dem Frieden von Preßburg (26. Dezember 1805) wurden die vorderösterreichischen Lande zwischen Baden, Württemberg und Bayern aufgeteilt.

Baden bekam den Breisgau und die Ortenau, die Stadt Konstanz sowie die Deutschordensgebiete um Mainau. Reichsritterschaftliche Gebiete der Kantone Kraichgau, Hegau-Allgäu-Bodensee und Odenwald sowie Gebiete des Fürstentums Fürstenberg und Villingen kamen hinzu.

Größer war nun der Zugewinn Württembergs das sich große Teile der vorderösterreichischen Ländermasse sicherte, darunter die Grafschaft Hohenberg und die fünf Donaustädte. Zahlreiche reichsritterschaftliche Territorien der Kantone Donau, Neckar-Schwarzwald, Kocher, Kraichgau und Teile Frankens ergänzten diesen territorialen Coup und gaben der Karte Württembergs eine erste geschlossene Kontur. Die mediatisierten reichsritterschaftlichen Gebiete verloren ihre Hoheitsrechte an den neuen Mittelstaat, nicht aber ihren Besitz. In einer Art Ringtausch mit Bayern ging schließlich Anfang 1806 das Fürstentum Ansbach mit Crailsheim an Bayern über, das sich zuvor mit Württemberg auf eine Grenzlinie geeinigt hatte. Auch Tettnang war 1805 bayerisch geworden und kam erst 1810 wieder an Württemberg zurück.

Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation war mit der Einbindung der südwestdeutschen Mittelstaaten in das Machtsystems Napoleons endgültig zerschlagen. 16 Reichsstände, da-runter Bayern, Baden, Württemberg und die hohenzollerischen Fürstentümer Hechingen und Sigmaringen, unterzeichneten am 1. August 1806 in Paris die Rheinbundakte und erklärten damit ihren förmlichen Austritt aus dem Alten Reich. Fünf Tage später legte Kaiser Franz II. die Kaiserkrone nieder. Das Reich war erloschen. Erneut wurden die Bündnispartner Napoleons belohnt. Mit dem Rheinbundvertrag wurde auch das Schicksal der kleineren weltlichen Territorien besiegelt. Die meisten der Fürsten, die wenige Jahre zuvor noch die Schutzlosigkeit ihrer geistlichen Nachbarterritorien ausgenutzt hatten, wurden nun selbst das Opfer mächtigerer Standesherren und mussten sich der Souveränität der Mittelstaaten unterordnen. Baden wurde zum Großherzogtum erhoben, Württemberg zum Königtum befördert und ergriff unter anderem die Herrschaft über die Besitzungen Waldburg. Zur weitergehenden territorialen Geschlossenheit trug die Übergabe Biberachs an Württemberg bei. Die beiden hohenzollerischen Fürstentümer, zuvor schon aus dem Fundus der benachbarten geistlichen Territorialsplitter abgefunden, sicherten sich in letzter Minute ihren Fortbestand durch eine strategische Heirat. Fürstin Amalie Zephyrine von Hohenzollern arrangierte den Ehebund des Erbprinzen Karl mit Antoinette Murat, einer Nichte von Napoleons Schwager. Auch die badische und die württembergische Dynastie untermauerten ihre Nähe zum napoleonischen Frankreich mit Eheschließungen: Der badische Erbprinz Karl heiratete Stéphanie de Beauharnais, eine Nichte der französischen Kaiserin Josephine. Katharina, die Tochter des württembergischen Königs Friedrich, heiratete Jérôme, den Bruder Napoleons und neuen König von Westfalen.

Einen abschließenden, wenn auch kleineren Arrondierungsschritt stellte nach den erfolgreichen französischen Kriegen gegen Preußen und Österreich der Schönbrunner Friede von 1809 dar, durch den die Reichsstädte Ravensburg, Leutkirch und der größte Teil des Ulmer Territoriums zu Württemberg kamen, das wiederum altwürttembergische Gebiete an Baden weiterreichte. Der französische Kaiser hatte den Deutschorden ganz aufgehoben und sein Gebiet im Tauberoberamt Württemberg zugeschlagen. Bayern wiederum musste als Kompensation für seine Gewinne im Osten alle Gebiete westlich der damals festgelegten und bis heute geltenden Landesgrenze um Crailsheim, Ulm und Tettnang an Württemberg abtreten.

Bis 1810 waren somit die Verschiebungen im Wesentlichen abgeschlossen. Sowohl für Baden als auch für Württemberg und die hohenzollerischen Lande war der territoriale Gesamtzusammenhang hergestellt. Bis auf kleinere Bereinigungen war damit der bis 1945 geltende Zustand erreicht.

In diesem skizzierten Länderschacher wuchs Württemberg nach Fläche und Einwohnern auf gut das Doppelte an und umfasste nun annähernd 20.000 km2 und etwa 1,4 Millionen Einwohner. Noch drastischer war der Zugewinn Badens, das sich der Fläche nach auf fast 15.000 km2 vervierfachte und der Einwohnerzahl nach auf rund eine Million versechsfachte. Die „Raubzüge“ dieser Jahre veränderten die Landkarte Südwestdeutschlands radikal. Gleichzeitig schufen sie die Voraussetzung für die Entwicklung von modernen Staaten. Beide Mittelstaaten standen mit der Modernisierung der Verwaltung, der Vereinheitlichung des Rechtssystems und der Mediatisierung vor gewaltigen Aufgaben. Beide orientierten sich am französischen Vorbild und schufen eine moderne Ministerialverwaltung in einem bürokratischen Zentralstaat. Für die alten wie für die neuen Untertanen bedeutete dies, dass sie dem Gewaltmonopol und den Steuerforderungen eines modernisierten und zentralisierten Staates unterworfen waren.

Nach Napoleons Niederlage in der Völkerschlacht bei Leipzig 1813 schloss sich Württemberg der antinapoleonischen Koalition an. So gelang es Friedrich I., sowohl die zwischen 1802 und 1810 erreichte Verdoppelung seines Territoriums auf rund 19.000km², als auch seine Souveränitätsrechte zu bewahren.

Das Königreich Württemberg hatte 1818 eine Einwohnerzahl von ca. 1,4 Mio. Bis 1852 nahm die Bevölkerung um 24 % auf über 1,7 Mio und bis 1900 um weitere 25 % auf etwa 2,2 Mio. zu. Zur Jahrhundertmitte lebt ein Viertel der Bevölkerung in Städten, drei Viertel auf dem Land.[

Das Oberamt Rottenburg …

… geht im Kern auf die 1381 von Habsburg erworbene Grafschaft Hohenberg zurück. Im Hauptort Rottenburg saß seit dem Spätmittelalter ein Vertreter des Landesherrn (zunächst Landeshauptmann, später Landvogt genannt). Dieses Amt war dreimal in Erbpacht vergeben: 1488 – 1606 an die Grafen von Zollern, 1616 – 1677 an die Freiherren von Hohenberg (die Nachkommen des Markgrafen Karl von Burgau) und 1702 – 1763 an die Freiherren von Ulm (Verpfändung). Personell wurde es im Rahmen der theresianischen Verwaltungsreform (1750) und endgültig 1763 (nach der Rückgabe an Habsburg) neu organisiert. Es bestand nunmehr aus dem Landvogt, drei Oberamtsräten und seit 1788 aus dem Schultheissen von Rottenburg, der von niederem Kanzleipersonal unterstützt wurde. 1750 wurde auch die geographische Zuständigkeit umfassend geregelt. Neben den hohenbergischen Kameralherrschaften wurden ihm nun sämtliche Dominien und die im Gebiet des oberen Neckar und der oberen Donau liegenden Adelsherrschaften unterstellt. Während in den Kameralherrschaften und Dominien die Landeshoheit Österreich eindeutig zustand, gab es bei den übrigen Herrschaften aber auch nach 1750 immer wieder Unklarkeiten und Streitigkeiten. Schließlich gab es auch Gebiete, bei denen das Oberamt nur Ansprüche anmeldete, die von der Gegenseite nicht anerkannt wurden. Der Sprengel des Oberamts blieb also bis zum Ende Vorderösterreichs trotz aller Bemühungen an den Grenzen zum Teil unscharf, auch wenn mehrere kaiserliche Verordnungen das Oberamt Rottenburg zur alleinigen Obrigkeit für alle zugehörigen Gebiete erklärten.

Am Ende des 18. Jahrhunderts waren dem Oberamt Rottenburg somit folgende Gebiete unterstellt: Kameralherrschaften (Stadt Rottenburg; Landschaft Niederhohenberg (Ergenzingen, Bühl, Dettingen, Hailfingen, Hirschau, Kiebingen mit Rohrhalden, Niedernau, Rohrdorf, Schwalldorf, Seebronn, Weiler, Weitingen, Wendelsheim, Wurmlingen, 1/2 Altingen (Kondominat mit Württemberg)); Obervogteiamt Horb (Horb, Altheim, Grünmettstetten, Heiligenbronn, Ihlingen, Salzstetten, Bildechingen, Eutingen, Buchhof); Obervogteiamt Oberndorf (Oberndorf, Burg Waseneck, Altoberndorf, Beffendorf, Bochingen, Waldmössingen); Obervogteiamt Spaichingen (Fridingen, Spaichingen, Bubsheim, Dautmergen, Deilingen, Delkhofen, Hohenberg (Burgruine und Hofgut), Denkingen, Dürbheim, Egesheim, Gosheim, Ratshausen, Reichenbach, Schörzingen, Neuhaus, Wehingen, Weilen unter den Rinnen, Bärental (Bergwerksverwaltung)); Stadtschultheissenamt Schömberg; Justizbeamtung Binsdorf), Dominien (Herrschaft Schramberg; Herrschaften Werenwag und Kallenberg; Frommenhausen; Obernau mit Lützenhardt; Nordstetten mit Isenburg; Gunningen) und Standesherrschaften (Herrschaft Wehrstein; Herrschaft Stetten am kalten Markt; Herrschaft Oberhausen; Herrschaft Dotternhausen; Hirrlingen; Ober- und Untertalheim; 2/3 Oberndorf und Poltringen). Hinzu kamen eine ganze Reihe weiterer einzelner – teilweise umstrittener – Rechte in 47 verschiedenen Orten.

Das Oberamt hatte in allen Verwaltungs-, Justiz- und Finanzangelegenheiten umfassende Zuständigkeiten. Es empfing von den nachgeordneten Dienststellen sämtliche Berichte, nahm dort Visitationen vor, bildete das Kriminalgericht und die niedrige Gerichtsbehörde, war Wirtschaftsamt und Steuereinzugsstelle. Während in den Dominien und in den Standesherrschaften in der Regel adelige Familien wesentliche Teile der Herrschaft ausübten – am Ende des 18. Jahrhunderts waren dies etwa für die Herrschaft Schramberg die Grafen von Bissingen, für Werenwag und Kallenberg die Freiherren von Ulm zu Erbach, für Obernau mit Lützenhardt die Freiherren von Raßler, für Nordstetten mit Isenburg die Keller von Schleitheim, für die Herrschaft Wehrstein die Fürsten von Hohenzollern-Sigmaringen, für Oberhausen mit Hausen am Tann die Herren von Pach, für Ober- und Untertalheim die Kechler von Schwandorf und für Teile von Oberndorf und Poltringen wieder die Freiherren von Ulm, jeweils als österreichische Vasallen, die Herrschaften Dotternhausen und Hirrlingen waren adelige Allodialgüter –, bestehen die Kameralherrschaften im wesentlichen aus den alten Grafschaften Ober- und Niederhohenberg.

[Deren Herrschaftsbildung begannn im Gebiet zwischen Schömberg und Spaichingen um den Oberhohenberg im 12. Jahrhundert. Hier lag die Stammburg der Grafen von Hohenberg, einer Seitenlinie der Grafen von Zollern. Im 13. Jahrhundert verschon sich dann nach dem Erwerb der Grafschaft Haigerloch und des Gebiets um Rottenburg, wo bisher lokale Adelsgeschlechter, etwa die Herren von Rottenburg, begütert waren, der Schwerpunktder Grafschaft an den mittleren Neckar. Graf Burkart (1237 – 1253) stiftete dort in Kirchberg bei Sulz ein Nonnenkloster, das, 1245 dem Dominikanerorden unterstellt, zum Hauskloster der Hohenberger wurde. Durch seine Heirat mit der Erbtochter Mechthild des Pfalzgrafen Rudolf II. von Tübingen erhielt er einen Teil der Herrschaft Nagold und konnte so sein Territorium erheblich nach Nordwesten erweitern. Durch Heirat kam auch die pfalzgräfliche Stadt Horb mit Umgebung dazu. Das 14. Jahrhundert sieht die Hohenberger schließlich meist an der Seite der Habsburger, die die Grafschaft bald als einen Vorposten in Südwestdeutschland betrachteten. So war es nicht zuletzt diese enge Beziehung, die Graf Rudolf von Hohenberg (1338 – 1389) veranlasste, die gesamte Grafschaft 1381 an Herzog Leopold von Österreich zu verkaufen. Bald darauf starben die Hohenberger aus. Nach mehreren Verpfändungen gelangte die Grafschaft 1458 an Herzog Sigmund von Tirol, der sie 1490 an König Maximilian abtrat, der seinerseits schon wenige Jahre später die Grafschaft Haigerloch im Tausch gegen die Herrschaft Rhäzüns in Graubünden an die Grafen von Zollern weiterreichte. 1522 im Besitz Karls V., trat dieser Hohenberg an seinen Bruder Ferdinand ab, der sie 1554 an seinen Sohn vererbte. 1606 – 1618 war die Grafschaft als österreichisches Afterlehen im Besitz des Sohns Ferdinands und der Philippine Welser, des Markgrafen Karl von Burgau. Anfang des 18. Jahrhunderts wurde die Grafschaft noch einmal an die Freiherren von Ulm zu Erbach verpfändet, die 1722 auf sie verzichteten und dafür im Gegenzug die Herrschaften Werenwag, Kallenberg, Oberdorf und Poltringen erhielten. Der territoriale Bestand Hohenbergs hielt sich nunmehr im Großen und Ganzen bis zum Ende des alten Reichs.

Auswirkungen der Zugehörigkeit zum Oberamt Rottenburg auf lokaler Ebene

Die Oberämter hatten neben ihren im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung selbst definierten Aufgaben auch vom Land übertragene Staatsaufgaben wahrzunehmen. Sie übernahmen außerdem freiwillig gesetzliche Verpflichtungen der Gemeinden, wie zum Beispiel die Unterhaltung von Gemeindeverbindungsstraßen. Organe des Oberamts waren der Oberamtmann und die Amtsversammlung, in der sämtliche Gemeinden des Oberamts vertreten waren. Sie trat jährlich ein- bis zweimal zusammen. Die laufenden Geschäfte erledigte der Amtsversammlungsausschuss, der einen Aktuar als Vorsitzenden und gleichzeitig Stellvertreter des Oberamtmanns bestellte. Als Kassenverwalter wurde ein Oberamtspfleger bestellt, der Sitz und beratende Stimme in der Amtsversammlung hatte.

Die Rechte einer Gemeinde wurden nun durch einen gewählten Gemeinderat ausgeübt. Jede Gemeinde erhielt einen Vorstand (Schultheißen), der für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und die Durchführung der Gesetze zuständig war und außerdem die Verwaltung der Gemeindeangelegenheit zu leiten und zu beaufsichtigen hatte. Neben dem Schultheißen musste es einen Ratsschreiber geben, der alle „Schreiberei-Geschäfte“ zu besorgen hatte und wie der Ortsvorsteher auf Lebenszeit gewählt wurde. Für das Rechnungswesen und die Verwaltung des Gemeindevermögens wurden aus der Mitte des Gemeinderats einer oder zwei Räte gewählt. Das Vertretungsorgan der Bürgerschaft war der Bürger-Ausschuss, dessen Mitglieder zunächst auf zwei, später vier Jahre gewählt wurden und im Wesentlichen nur eine Kontrollfunktion, aber keine Entscheidungsbefugnis hatten. Seine Zustimmung war jedoch notwendig bei der Aufstellung des Gemeindehaushalts und bei unvorhergesehenen Ausgaben. Das Wahlrecht war aber nicht geheim, die Stimmzettel wurden offen abgegeben und der Name des Wählers war vermerkt. Bei der Wahl des Schultheißen mussten die Bürger auf dem Rathaus einen Stimmzettel mit drei Namen offen abgeben. Bei der Hirschauer Schultheißenwahl von 1851 erhielten 50 Personen wenigstens eine Stimme: von den 476 Stimmen der 169 Wähler erhielt Gottfried Haug 80 Stimmen. Bisher liegen mir keine Erkenntnisse bezüglich eines etwaigen Verwandtschaftsverhältnisses vor. Gottfried Haug war verheiratet mit Afra Knobel und hatte mindestens einen Sohn, Johann Georg.

Da er aber „im Schreiben, Lesen u. Rechnen schwach“ war, ernannte die Kreisregierung Peter Friedrich, der nur 57 Stimmen erhalten hatte, aber „im Lesen, Schreiben u. Rechnen wohl erfahren“ war. Bei dieser Art von Wahl konnten die Wähler also nicht den Mann wählen, den sie wirklich wollten und so konnte auch kein Kandidat wirklich die Mehrheit der Wähler für sich gewinnen. Erst nach der Änderung des Wahlrechts ergab sich eine klare Mehrheitsentscheidung: 1905 stimmten von 152 Wahlberechtigten 129 Bürger ab – fast 85 % der Wahlberechtigten – und 119 von ihnen wählten den Steinhauer Markus Haug. Auch zu ihm gibt es bisher keine Hinweise auf eine Verwandtschaft.

Die Rechtsstellung der Bürger in der Gemeinde wurde seit 1806 durch die Staats- und die Gemeindeangehörigkeit geregelt, die jeder Württemberger besitzen musste und deren Erwerb (ebenso wie die Rechte und Pflichten) in den Gesetzen von 1828 und 1833 geregelt wurden. Es gab Bürger, Beisitzer und bloße Einwohner. Wer das Bürgerrecht einer anderen Gemeinde besaß, konnte sich niederlassen, ohne das Bürgerrecht zu erwerben, er musste dann Wohnsteuer bezahlen. Die Gemeindeangehörigkeit wurde durch Geburt, Aufnahme oder Zuteilung erworben. Auch ein schon lange Ansässiger konnte Bürger einer anderen Gemeinde sein und war dann eben nicht „hiesig“.

Für die Aufnahme waren der Nachweis ausreichender Einkünfte und die Bezahlung einer Aufnahmegebühr notwendig, die für Hirschau auf 70 Gulden für einen Mann, 35 Gulden für eine Frau, 10 Gulden für ein männliches, 5 für ein weibliches Kind festgesetzt wurde. Bürger oder Beisitzer besaßen auch das Heimatrecht ihrer Gemeinde: sie durften sich niederlassen und ein Gewerbe betreiben. Am wichtigsten war der Anspruch auf Unterstützung im Falle der Bedürftigkeit.

„Heimat“ hatte also eine wichtige rechtliche Bedeutung und entsprach einer Art Sozialversicherung, denn die „Heimatgemeinde“, nicht der Wohnort war zuständig für Sozialfälle.

Das Wahlrecht und das Recht zur Teilhabe an den Gemeinde-Nutzungen besaß nur der Bürger. Wegen dem Recht auf Unterstützung und dem Anteil an den Gemeindenutzungen verlangten reiche Gemeinden eine hohe Aufnahmegebühr, sie wollten den Zuzug armer Menschen verhindern. Dagegen war für Gemeinden der vierten Klasse wie Hirschau kein besonderer Vermögensnachweis notwendig.

Für Pfarrer und Staatsbeamte gab es eine Ausnahmeregelung, die von der Verfassung garantiert wurde. Da es im Ort keine Beamten gab, betraf das in Hirschau nur den Pfarrer.

Schon früher hatte es gelegentlich Auseinandersetzung darüber gegeben, ob der Pfarrer Gemeindebürger mit allen Rechten und Pflichten sei. Die Hirschauer waren der Meinung, dass der Pfarrer, wenn er die Rechte eines Gemeindebürgers in Anspruch nehmen wollte, auch Fronpflichten zu leisten und Bürgersteuer zu zahlen hatte. Tatsächlich wurde 1695 im Streit Hirschaus mit Kreuzlingen von Hirschau zugesichert, dass der Pfarrer die „bürgerlichen gerechtsame“ erhalten solle „gleich einem Mitbürger“. Erst durch das Gesetz von 1828 wurden solche Privilegien aufgehoben und ein wichtiger Schritt zu einem gleichen Staatsbürgerrecht gemacht.

Gemeindefinanzen

Die Ausgaben wurden aus dem Gemeindevermögen und einer Umlage, dem „Communschaden“ bestritten, der nach den allgemeinen Steuervorschriften auf die Bürger umgelegt wurde. Was Gemeinderat und Bürgerausschuss beschlossen, wurde also direkt von den Bürgern bezahlt, die es sofort zu spüren bekamen, wenn auf dem Rathaus neue Ausgaben beschlossen wurden. Kein Wunder taten sich die Mitglieder von Gemeinderat und Bürgerausschuss bei der Bewilligung von Ausgaben für kommunale Einrichtungen schwer. Das Interesse am Sparen war dadurch groß.

Reiche Gemeinden konnten ihre Ausgaben zu einem Großteil aus dem eigenen Vermögen bestreiten, die Bürger hatten also materielle Vorteile davon, wenn sie einer reichen Gemeinde angehörten. Die Angaben über den Gemeindebesitz und den Gemeindehaushalt sind in Hirschau sehr unbestimmt und zufällig, obwohl die Gemeindeordnung nun für jedes Jahr die Festlegung eines Haushalts und eine ordentliche Haushaltsführung verlangte.

Die von Württemberg 1806 eingesetzte Zentralorganisationskommission führte für jedes Dorf eine Bestandsaufnahme durch, wobei die neue Gemeindeverfassung, die das Element der Wahl für den Schultheiß einführte, am wichtigsten war. Hirschau zählte nach dieser Auflistung 596 Einwohner, darunter 108 Bürger und acht Wittfrauen. Dem neuen Schultheiß Johann Georg Schnitzler standen sechs Deputierte zur Seite, die im Wesentlichen die Steuern einzuziehen hatten. Für Grenzfragen gab es den „Felduntergang“: 1 Hauptmann und 5 Feldrichter mussten die Grenzstreitigkeiten regeln. Außerdem gab es Feuerschauer, Viehschauer, 2 Nachtwächter, Feldschützen, Weinbergschützen, Kuh- und Schafhirten, Kelternwächter (in der Zeit der Weinlese), Weidemeister, den für die Eichung zuständigen Pferchmeister, den Mesner (der zugleich Lehrer war), 1 Hebamme und 1 Wochenweib, 1 Maulwurffänger und 1 Baumeister, der aber unter der Aufsicht des Bürgermeisters stand.

Für diese Nebenämter gab es eine Entschädigung. Im Jahr sollten erhalten: der Schultheiß 40 Gulden, der Bürgermeister [Kämmerer] 24, der zweite Bürgermeister acht, jedes weitere Magistratsmitglied zwei und der Pferchmeister acht. Der Lehrer bekam von der Gemeinde 60 Gulden und als Mesner 8 Mater Dinkel (was zum Zeitpunkt der Festlegung 44 Gulden entsprach). Außerdem bekam er von jedem Kommunikanten und bei jedem Sterbefall Brotgaben und hatte Einkünfte aus der eigenen Landwirtschaft.

Die vergleichbaren Zahlen, auch die für die Bürgeraufnahme, lagen im benachbarten Wurmlingen etwas höher, auch das ist ein starker Hinweis darauf, dass Hirschau zu den ärmeren Gemeinden im Oberamt zählte, in der unordentliches Verhalten (Unsittlichkeit, Trunksucht, schlechtes Haushalten) strafbare Handlungen waren. Doch trennten sich die Bereiche Recht und Moral nun zunehmend, und auch die Kirche musste sich auf das Mahnen beschränken. 1822 kritisierte der katholische Kirchenrat in Stuttgart das gesetzwidrige Verweilen in den Wirtshäusern sowie das Umherschwärmen auf der Gasse, weil dadurch Rohheit und Ausschweifung entstehe. Die Kirche müsse solchem Verhalten Schranken setzen und dürfe auch das Kaufen und Verkaufen am Sonntag nicht dulden.

So wurde 1824 die steigende Schamlosigkeit bemängelt und die dadurch bewirkte Zunahme der unehelich geborenen Kinder. 1830 hatte sich dieses Problem noch vergrößert. Es gebe noch Lichtstuben, aber keine „Privathäuser der Versuchung“. Der Zustand der Gemeinde sei nicht gut, „aber auch nicht ganz böse zu nennen“.

Es war Brauch, lange Winterabende gemeinsam mit geselligen Handarbeiten in Licht- oder Spinnstuben zu verbringen, die in den Wintermonaten Treffpunkte der unverheirateten Frauen waren: Üblicherweise traf sich ein Mädchenjahrgang, um für seine Aussteuer zu spinnen und andere Handarbeiten zu verrichten. Die gemeinsame Arbeit diente nicht nur der Geselligkeit; auf diese Weise konnte sowohl das noch nicht elektrisch verfügbare Licht in Form von Kienspänen, Kerzen oder Öllampen wie auch Heiz- und Feuerholz durch die gemeinschaftliche Nutzung gespart werden. Junge Männer trafen sich, so lange sie noch zu jung waren, um eine Wirtschaft zu besuchen, getrennt von den Mädchen, allerdings war es vielfach üblich, dass die Burschen die Mädchen am Ende des Abends besuchten und nach Hause begleiteten. Das war eine der wenigen Gelegenheiten, halbwegs unbeobachtet eine Beziehung anzubahnen. In der Folge galten Spinnstuben bei weltlicher wie geistlicher Obrigkeit als Orte sexueller Ausschweifung: so gab es ab dem 16. Jahrhundert von katholischer wie evangelischer Seite Bestrebungen, die Lichtstuben zu verbieten; teilweise wurden die dort zum Tanz aufspielenden Musiker verhaftet, da die Zusammenkünfte auch zum unabhängigen Nachrichtenaustausch dienen mochten. Die Kontrolle wurde teilweise durch die Installation eines Lichtherrn gewährleistet, welcher der geistlichen Obrigkeit verantwortlich war. Doch im Jahr 1825 wäre der Hirschauer Schultheiß Binder beinahe erschossen worden, weil er versucht hatte, den Nachtschwärmern Einhalt zu gebieten.